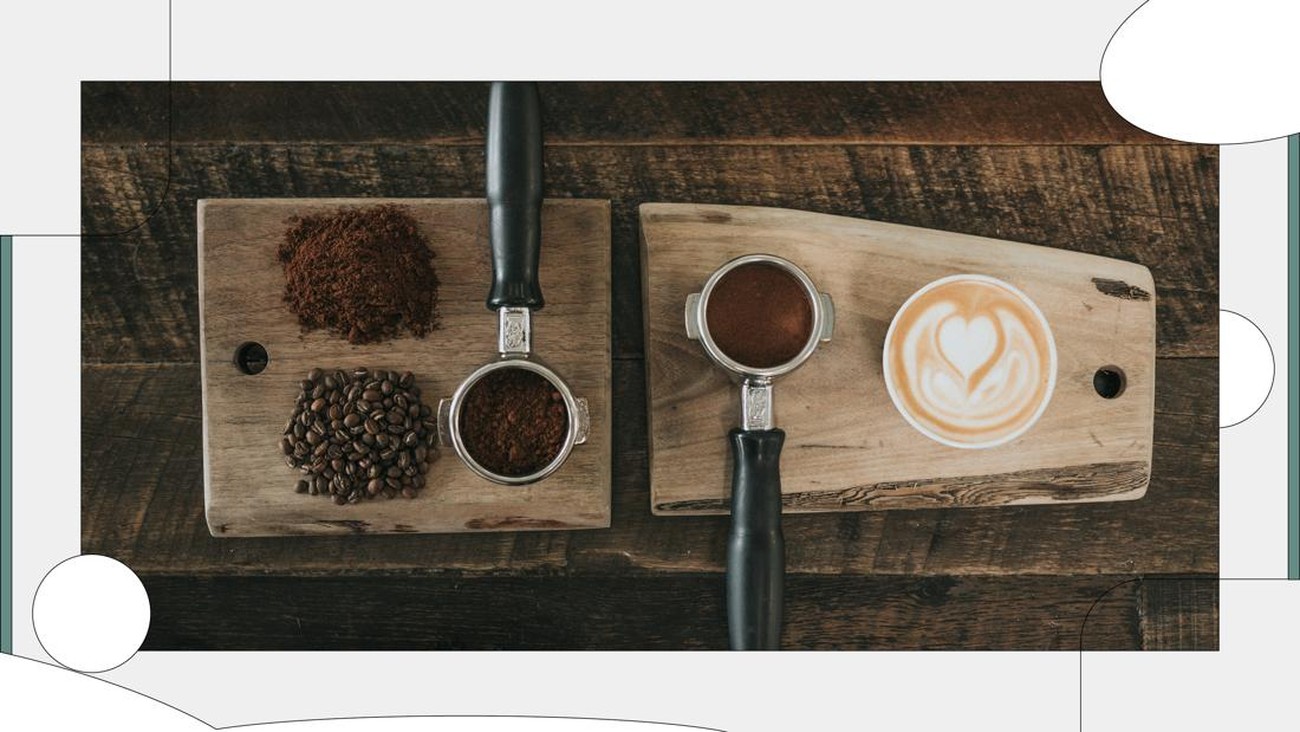

Kopi menjadi salah satu komoditas yang tidak bisa lepas dari keseharian masyarakat Indonesia dan tentu saja dunia. Keharuman dan kenikmatan dalam tiap tetes kopi yang diseduh, tak ada duanya. Ditambah Indonesia adalah negara penghasil biji kopi terbaik dunia, salah satunya adalah kopi Gayo yang berasal dari Aceh.

Berasal dari dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, kepopuleran produk kopinya tak perlu diragukan lagi. Merk kopi terkenal di seluruh dunia, Starbucks pun menggunakan 80 persen kopi Gayo berjenis Arabika ini sebagai bahan baku mereka. Kopi Gayo pun kini telah dikenal sebagai komoditas yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia.

Namun nyatanya, kenikmatan di setiap seduhan kopi Gayo ini tak serta-merta mengharumkan kehidupan para petaninya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sepanjang 2023-2024, seperti dikutip The Converstation, melihat ada sejumlah permasalahan yang membebani para petani kopi Gayo.

Bagaimana hal ini bisa terjadi kepada para petani yang mengabdikan dirinya untuk memberikan kelezatan dalam secangkir kopi terbaik dunia?

Permasalahan Kompleks yang Dialami Petani Kopi Gayo

1. Produksi Menurun Akibat Perubahan Iklim

Tak bisa dimungkiri, alam adalah salah satu penyebab utama para petani dari berbagai komoditas kerap menelan pil pahit. Entah hasil panen yang dihasilkan buruk atau gagal sama sekali. Ini juga dirasakan oleh para petani Gayo. Akibat perubahan iklim yang cukup ekstrem telah meningkatkan suhu permukaan udara yang mengubah pola curah hujan di dataran tinggi tersebut.

Selama 30 tahun terakhir, dari data Stasiun Meteorologi Sutan Iskandar Muda menunjukkan adanya tren peningkatan laju suhu udara sebesar 0,3 derajat per sepuluh tahun. Lalu menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, curah hujan mengalami penurunan dari 5558,8 mm pada 2015 menjadi 2310,38 mm pada 2023.

Kondisi ini membuat lokasi perkebunan kopi di area ketinggian 800-1200 meter di atas permukaan laut (MDPL) tidak lagi optimal menghasilkan kopi Arabika yang berkualitas. Perubahan iklim seperti kemarau ekstrem berkepanjangan membuat tanaman kopi susah berbunga dan mudah terjangkit penyakit. Akibatnya tentu kerugian yang dirasakan petani akibat penghasilan yang terus menurun hingga gagal panen.

2. Pasar yang Tak Adil

Sebagian besar petani Gayo menjual kopi dalam bentuk ceri atau buah mentah dengan harga murah dibandingkan sudah menjadi biji kopi siap olah. Namun hal ini justru jadi permasalahan, harga kopi dalam bentuk buah hanya dihargai Rp15.000/kilogram. Sehingga 11 Kg ceri kopi bisa diolah menjadi 1 Kg bubuk kopi yang harganya bisa mencapai Rp450.000/kilogram.

Penyebabnya karena para petani Gayo ini memiliki keterbatasan peralatan produksi jadi mereka susah untuk mengolah hasil panen sendiri. Pengolahan pascapanen sendiri membutuhkan banyak peralatan canggih dan mahal seperti pulper mesin pengupas kulit kopi, alat fermentasi, pencucian, sampai pengeringan.

Bagi petani yang masih hidup dalam keterbatasan, tentu tidak mampu membeli peralatan tersebut ditambah minimnya akses terhadap permodalan menambah daftar panjang ketidakberdayaan petani. Lalu, kondisi infrastruktur dasar seperti jalan di daerah yang rusak kian memperburuk keadaan.

Para petani pun terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul yang lebih effort untuk jemput bola. Walhasil, para pengepul pun bisa seenaknya memainkan harga ketika bernegosiasi dengan petani karena merasa berkuasa. Lantas, apa yang didapat petani kita?

Akibat keadaan ini, mereka suka tak suka harus cepat menjual hasil panennya supaya tidak busuk yang akhirnya tidak mendapatkan apapun. Tapi ini juga menyebabkan harga kopi semakin anjlok karena kelebihan suplai dan sebaliknya harga naik ketika suplai terbatas. Saat keadaan inilah, rentenir pun mengambil kesempatan untuk menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi agar mereka bisa punya modal menanam lagi.

3. Sertifikasi yang Tak Jelas

Memang sekelas negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat membutuhkan sertifikasi sebagai penunjang bukti bahwa bahan tersebut berkualitas dan bisa dipasarkan di negara mereka. Untuk itu, kalau mau produk mereka dijajarkan di supermarket atau pasar global, para petani harus punya sertifikasi.

Sertifikasi produk seperti fair trade, organik, atau Geographical Indication (GI) mensyaratkan standar yang sangat tinggi. Di antaranya, mengharuskan kualitas dan kuantitas produk harus stabil, yang tentu membutuhkan biaya besar. Petani harus membayar pelatihan, penilaian, dan pengawasan sesuatu yang sulit mereka jangkau. Jadi, lagi-lagi ujungnya petani kembali bergantung pada pengepul lokal dengan imbalan harga yang rendah.

4. Lembaga Bisnis yang Lemah

Kepopuleran komoditas kopi Gayo bukan baru naik daun setahun atau lima tahun ke belakang, melainkan sudah dikenal sejak belasan bahkan puluhan tahun. Namun sampai saat ini, tidak ada kejelasan tentang lembaga bisnis komoditas ini.

Di Kabupaten Aceh Tengah, terdapat beberapa koperasi yang seharusnya bisa jadi perantara antara petani dan pasar untuk memastikan harga jual kopi secara adil. Praktiknya? Sudah bisa ditebak kan, koperasi tidak merasa punya kepentingan untuk memberdayakannya.

Malah mirisnya, beberapa koperasi memasang harga terlalu rendah, dengan sistem bagi hasil dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Kesenjangan akses dan informasi membuat tak semua anggota koperasi terlibat dalam pengambilan keputusan.

Padahal pemerintah daerah, melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Kopi Arabika Gayo sebagai Kopi Spesialiti telah menetapkan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) bertanggung jawab sebagai penjamin mutu, rantai pasok, dan keberlanjutan usaha kopi, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan petani harus berjuang sendiri.

5. Minim Peran Pemerintah

Ketika sudah begini, pemerintah semestinya lebih mendukung produk-produk dari komoditas unggulan daerah dan negara. Tetapi kenyataan pahit adalah pengembangan industri kopi berkelanjutan pemberian insentif, pendidikan, pelatihan bagi petani sangat minim.

Dalam penelitian tersebut tercatat hanya ada enam pelatihan dengan 18 peserta per sesinya yang dilakukan sepanjang 2022-2024. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan jumlah petani kopi yang ada di Gayo yang mencapai 39.475 orang.

Jangankan soal pelatihan, penggunaan bahan tanam dan bibit saja, para petani terpaksa memakai produk dengan kualitas rendah, dan tidak bisa menerapkan manajemen kebun dengan baik. Tak heran, kalau produktivitas perkebunan kopi makin lesu dengan rata-rata produksi hanya 800 Kg per hektar. Sangat jauh dari potensi optimal yang bisa sampai berton-ton per hektarnya.

Permasalahan ini tentu harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat. Apalagi sudah jelas, komoditas ini merupakan unggulan yang dimiliki negara ini. Kontribusinya saja mampu membuat pertumbuhan ekonomi di Aceh Tengah pada 2022 naik menjadi 4,90% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh yang hanya 3,80% saja.

Terlebih sekarang ini industri kopi Indonesia sedang dilirik oleh seluruh dunia. Bukan hanya bahan baku, namun bisnis-bisnis yang menggunakan kopi tengah dilirik oleh banyak investor luar negeri karena demand yang cukup tinggi. Agaknya, produktivitas bisa saja lebih meningkat bila strategi mengkoordinasikan antar stakeholder dari hulu ke hilir berkembang dengan baik.

Selain itu, memanfaatkan petani-petani muda yang memiliki inovasi lebih segar membuat cara konvensional petani lebih tua yang menjual biji kopi pengepul lambat laun ditinggalkan. Sebab, petani lebih muda biasanya memanfaatkan kopi dalam bentuk green beans atau roasted beans dijual di pasangan dengan harga lebih tinggi, ditambah permintaan bentuk tersebut kini tengah digandrungi.

Setidaknya dengan cara ini, kopi Gayo kebanggaan negara ini tidak hanya bisa diseruput karena kenikmatan rasanya, namun juga mensejahterakan para petani yang mengabdikan diri untuk memilih biji kopi terbaik sampai terseduh di gelas kita.

(DIR/DIR)