Seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang dipikirkannyaBambang Isti Nugroho - Aktivis dan Seniman |

Sebagai seseorang yang sangat mencintai buku, saya selalu mengatur waktu untuk membaca buku. Tidak ada pengecualian tentang genre buku apa yang saya baca, mulai dari sastra, ekonomi, politik bahkan buku anak-anak.

Saya percaya dengan membaca akan memberikan pengaruh besar terhadap cara berpikir, karakter bukan sekadar menambah wawasan saja.

Tapi bagaimana jika salah satu benda yang berpengaruh besar bagi pembentukan berpikir serta karakter ini justru disita dianggap sebagai "musuh", buku dijadikan barang bukti salah satu kejahatan. Sejarah telah banyak mencatatnya hingga kini praktik semacam ini masih dilakukan oleh negara yang justru menganut sistem demokrasi.

Literasi dalam Cermin PISA

Dari sebuah buku, seseorang bisa memahami masa lalu, masa sekarang bahkan membayangkan masa depan, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kualitas sebuah bangsa dapat diukur dari cara memperlakukan sebuah buku.

Sedikit melihat pada persoalan skor Programme for International Student Assessment (PISA). Studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Tiga aspek yang diukur meliputi literasi membaca, matematika dan sains.

Negara Indonesia khususnya pada kemampuan literasi membaca berada pada skor 359 angka ini lebih rendah dibandingkan negara Malaysia dengan skor 388 dan Thailand skor 379 untuk literasi membaca. Dari skor PISA ini bisa terlihat bagaimana budaya membaca dan buku sebagai medianya masih belum maksimal diterapkan.

Mengacu pada permasalahan ini pula, seharusnya buku menjadi bagian terpenting kehidupan dalam ranah pendidikan ataupun sehari-hari, tidak ada pembatasan dalam bacaan, pun secara langsung menanamkan budaya literasi membaca untuk siswa di sekolah dan kebebasan membaca tanpa ada intervensi dari siapa pun.

Namun yang terjadi sebaliknya, praktik sensor dan pelarangan terhadap beberapa buku masih diterapkan, hal ini tidak menutup kemungkinan, menjadi penyebab para siswa akan "merasa" takut untuk membaca buku.

Jejak Pelarangan Buku

Sejak berabad-abad lalu, penguasa di berbagai belahan dunia menggunakan sensor sebagai senjata untuk menundukkan pikiran. Rezim diktator atau otoriter hampir selalu memulai kontrolnya dengan mengendalikan informasi.

Di Indonesia, "tradisi" ini sangat kental dengan Orde Baru. Ribuan eksemplar buku disita, contohnya mulai dari karya-karya Pramoedya Ananta Toer hingga buku sejarah tentang 1965. Narasi tunggal negara dijadikan satu-satunya kebenaran, menghasilkan kekuasaan yang bertahan melalui senjata dan kendali atas wacana sementara tafsir berbeda dianggap ancaman.

Beberapa aktivis pun dijebloskan ke penjara karena dituduh sebagai penyebar komunisme di antaranya, Bonar Tigor Naipospos harus mendekam di penjara 8,5 tahun karena dianggap sebagai aktor intelektual penyebar Bumi Manusia serta penyebar ideologi komunisme.

Aktivis demokrasi dan seorang seniman bernama Bambang Isti Nugroho memiliki nasib sama dengan Bonar yaitu dijebloskan dalam penjara selama 8 tahun. Lebih dari 100 judul buku dan sejumlah naskahnya disita.

"Perpustakaan saya dihabisi tak tersisa sehelai kertas pun," ungkap Isti.

Buku yang diambil di antaranya, The Cherry Orchard karya pengarang drama Uni Soviet Anton Chekhov, Anna Karenina karya Leo Tolstoy, dan Doctor Zhivago karya Boris Pasternak. Mekanisme ini menghasilkan mentalitas "us versus them", kita lawan mereka. Rakyat diarahkan untuk memusuhi siapa pun yang membawa ide berbeda. Buku dijadikan simbol berbahaya.

Ironi itu kini terulang kembali, pada bulan Agustus 2025, aparat kepolisian menyita sejumlah buku dalam rangkaian penindakan kerusuhan di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta.

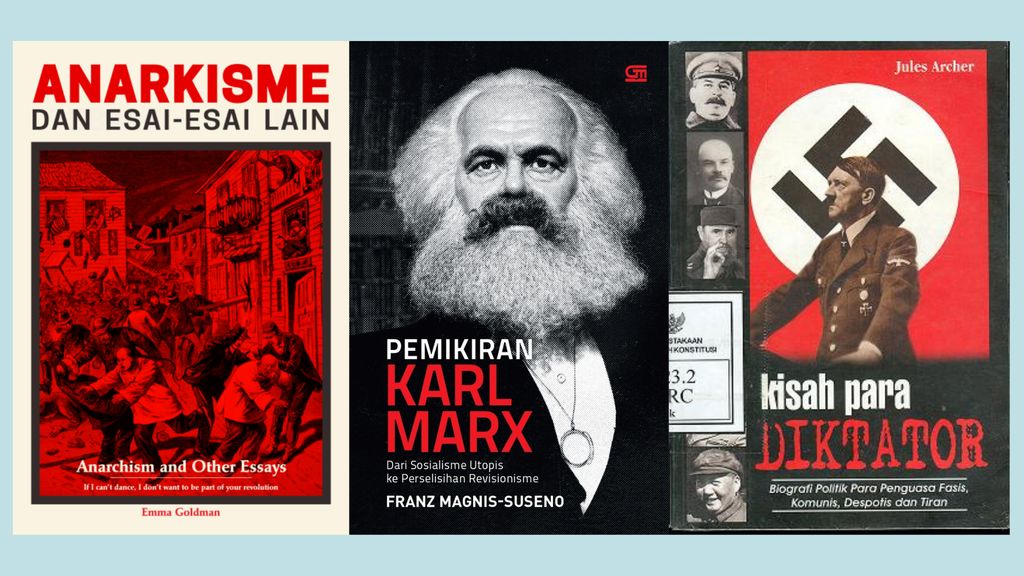

Kumpulan buku yang disita dan dilarang./ Foto: Berbagai Sumber Kumpulan buku yang disita dan dilarang./ Foto: Berbagai Sumber |

Di Jawa Timur, polisi menyita 11 buku dari seorang tersangka kerusuhan berinisial GLM (24). Beberapa buku yang disita seperti Pemikiran Karl Marx karya Franz Magnis Suseno, Anarkisme karya Emma Goldman, Kisah Para Diktator karya Jules Archer.

Di Jakarta, Polda Metro Jaya menyebut ada 43 tersangka yang ditangkap terkait kerusuhan demo dengan beberapa barang bukti termasuk buku-buku bacaan politik. Sementara di Jawa Barat, 26 orang diamankan setelah aksi demo Agustus-September 2025 dengan 14 barang bukti termasuk buku.

Jauh sebelumnya, pada 26 Desember 2018 aparat dari kepolisian, TNI dan Pemda Kabupaten Kediri melakukan razia sebuah toko buku di Pare. Sejumlah buku yang mereka anggap mempropagandakan PKI dan komunisme disita.

Lalu pada 8 Januari 2019 terjadi razia dan penyitaan buku oleh aparat di Kota Padang Sumatera Utara, besoknya, lagi-lagi terjadi razia serupa terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara. Para pakar hukum menjelaskan, bahwa isi buku tidak serta merta bisa dipakai sebagai bukti tindak pidana.

"Buku tidak bisa dijadikan alat bukti pidana. KUHP hanya mengenal saksi, ahli, surat, petunjuk dan keyakinan hakim. Tidak ada buku yang bisa dipakai sebagai bukti persidangan. Apalagi jika isinya sama sekali tidak berhubungan dengan tuduhan," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memperkuat argumen ini. Ia menilai sangat sulit membuktikan bahwa isi buku menjadi motif seseorang melakukan tindak pidana, kecuali pelaku sendiri mengakuinya. Itu pun pengakuan tidak mutlak karena sarat bias, menjadikan isi buku sebagai pendorong kejahatan sangat tidak mungkin.

Sejak 2010 secara hukum Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, bahwa pelarangan dan penyitaan buku secara sepihak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan ini lahir dari gugatan Hilmar Farid atas pelarangan buku Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa, yang pada 2009 dilarang Kejaksaan Agung.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, jika pelarangan buku hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan, meski begitu fakta di lapangan berbeda. Penyitaan buku secara sepihak masih terus terjadi sampai saat ini.

Sensor dalam Demokrasi

Sensor hadir dalam bentuk lebih halus, Judith Butler menyebutnya konstitutif: kekuasaan yang melekat dalam bahasa, regulasi dan kebiasan sosial. Pembatasan bacaan menegaskan kembali bahwa sebuah buku diatur oleh negara, "mana yang pantas dibaca dan tidak" inilah wajah baru sensor yang mengekang tanpa disadari.

Ketika aparat tetap menjadikan buku sebagai bukti kriminal, pesan yang sampai ke publik jelas, negara masih takut pada ide, serta mengaburkan makna demokrasi itu sendiri yang seharusnya memberi ruang seluas-luasnya untuk perbedaan gagasan.

Demokrasi seharusnya melindungi hak warga salah satunya membaca, mendiskusikan, bahkan mengkritik ide, karena selama bacaan tidak menganjurkan kekerasan, buku itu adalah bagian dari hak atas informasi.

Buku semestinya menjadi ruang dialog yang bebas, tak mengekang. Ketika buku disita situasi ini mengindikasikan kebebasan berpikir yang dikendalikan dan negara telah mengaburkan makna demokrasi itu sendiri. Menyita buku sama dengan menyita kesempatan warga untuk berpikir.

Bangsa yang takut pada bacaan, akhirnya akan menjadi bangsa yang menolak berpikir. Logika sederhananya, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, buku mestinya dilihat sebagai medium dialog tentang sejarah dan ide-ide.

Mengutip pernyataan dari salah satu filsuf favorit saya, René Descartes yaitu : "Cogito Ergo Sum", Aku Berpikir Maka Aku Ada. Berpikir berbanding lurus dengan Informasi, Informasi didapatkan dari sebuah bacaan yang salah satu medianya adalah buku.

Mari kita budayakan membaca buku apapun tanpa rasa takut.

Penulis: Ayu Puspita Lestari

Editor: Dian Rosalina

*Segala pandangan dan opini yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi institusi atau pihak media online.*

(ktr/DIR)